Zitrusfrüchte - Citrus spp. (Rutaceae)

Einleitung

Advents- und Weihnachtsbräuche unterlagen und unterliegen wirtschaftlich mitbedingten soziokulturellen Moden. Zum weihnachtlichen "Bunten Teller" der Nachkriegzeit gehörten neben allerlei Süßwaren und Backwerk auch blank polierte rote Äpfel und vor allem die begehrten und bestaunten Südfrüchte Apfelsinen und Mandarinen. Zu Weihnachten durfte man dieses sonst eher knappe Obst nach Herzenslust genießen. Seit den 1950er Jahren haben sich Anbau und Verzehr von Zitrusfrüchten stetig ausgeweitet und so sind sie heute ein selbstverständlicher Anteil unseres ganzjährigen Obstkorbes. Dies liegt nicht nur an den gewachsenen Einkommen der Konsumenten, sondern auch an der Ausweitung der Anbauflächen und Produktionssteigerungen sowie an den optimierten Transport- bzw. Lagerbedingungen.

Erste Zeugnisse von Orangen findet man um 500 v. Chr. bei Konfuzius. Von China aus gelangten die Früchte über die Malaiische Halbinsel nach Indien, zur Ostküste Afrikas und in den Mittelmeerraum. Seit dem 15. Jahrhundert sind Apfelsinen und Zitronen, mit allen weiteren Sorten und Kulturformen als "Agrumen" zusammengefasst, in Europa bekannt, wo sie wie die Oliven als Charakterarten des mediterranen Raumes gelten.

Bei der Beschäftigung mit der Gattung Citrus begibt man sich "in eines der undurchdringlichsten Dickichte der Kulturpflanzen-Terminologie" (BRÜCHER 1977). Ursächlich dafür ist, dass die Gattung wohl nirgends mehr wild vorkommt, sondern seit gut zwei Jahrtausenden gezüchtet wird. Alle Citrus-Arten und Hybriden lassen sich untereinander kreuzen. Mit der Gattung Fortunella (Kumquat) können selbst Gattungshybriden erzeugt werden, und die Gattung Poncirus (Bitterorange) dient als Propfunterlage für Arten der Gattung Citrus. So wundert man sich kaum noch, dass es mehr als 60 verschiedene Zitrusfruchtarten gibt, etwa 1 Duzend davon haben kommerzielle Bedeutung.

Name

Die botanische Gattungbezeichnung Citrus (wie auch die deutsche Übertragung als Zitrus) lassen sich herleiten aus der griechisch-römischen Bezeichnung kitron, kitrion bzw citrus für Zitronenbaum. Zur selben Gattung zählen die Orangen- (oder Süßorangen-) bzw. Apfelsinenbäume, und auch Mandarinen, Grapefruit, Pampelmuse, Limette u. v. a. m. Das Ursprungsgebiet der formenreichen Gattung Citrus liegt in S- und SO-Asien bis N-China. Der Name "Apfelsine" geht hierauf zurück und bedeutet soviel wie "Apfel aus China".

Botanisches

Bei Citrus handelt es sich um niedrige, häufig bedornte Bäume von etwa 10 m Höhe. Die Blätter sind immergrün, ledrig und entwickeln oft abgeflacht-geflügelte Blattstiele. Die meist weißen, sehr stark duftenden Blüten sind i. d. R. zweigeschlechtig (zwittrig): 10 bis 20 Staubblätter umgeben den oberständigen Fruchtknoten mit gestielter Narbe, der auf einem Diskus (Gewebepolster der Blütenachse) sitzt. An diesem Diskus wird reichlich Nektar für die bestäubenden Insekten abgesondert. Im Querschnitt durch einen jungen Fruchtknoten sind 5 bis 10 (12) miteinander verwachsene Fruchtblätter mit Samenanlagen zu erkennen.

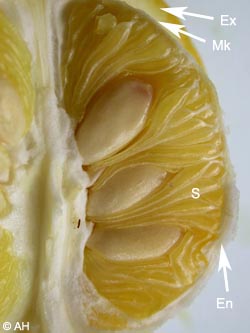

Bei genauem Hinsehen sieht man an allen Blütenorganen Öldrüsen, die den starken Blütenduft verursachen. Auch Blätter und Früchte haben Öldrüsen - ein kennzeichnendes Merkmal für diese Gattung sowie für die ganze Familie der Rutaceae, zu der Citrus gehört. Die einzige auch in Deutschland heimische Art dieser Familie ist der ebenfalls stark drüsige Diptam (Dictamnus albus) Bei den Früchten handelt es sich um eine Sonderform von Beeren. Entsprechend der Anzahl der Fruchtblätter gliedern sie sich in Segmente, Spalten oder Schnitze genannt, die durch den inneren Teil der Fruchtwand (= Endokarp) als dünne Haut voneinander getrennt sind. Der weiße mittlere Bereich der Fruchtwand (= Mesokarp) wird bei der Reife schwammig und zerfällt, so dass sich dieser zusammen mit der äußeren gelben Fruchtwandschicht (= Exokarp) leicht abschälen lässt. Die Schnitze sind insgesamt gesehen mit Fruchtfleisch ausgefüllt, der sog. Pulpa. Sie besteht aus einzelnen dicht liegenden Saftschläuchen, die sich bei der heranreifenden Frucht aus dem Endokarp bilden.

Selten treten Mutationen auf, wo die einzelnen Segmente durch eine vollständige Fruchtwand vollkommen voneinander getrennt sind. Eine Varietät der Zitronatzitrone wird als Buddhas Hand bezeichnet und dient in Ostasien neben Zier- und Speisezwecken auch Kultzwecken.

Für diese Früchte, sog. Endokarpbeeren, findet man manchmal auch die Bezeichnung Hesperidium. Sie wurde von Linné eingeführt in Anspielung auf die Gärten der Hesperiden, Naturgeister der griechischen Mythologie, die Bäume mit goldenen Früchten besaßen. Einige Sorten entwickeln auch ohne Bestäubung (parthenokarp) Früchte. Diese sind bei besonders beliebt für den Frischverzehr, da sie kernlos sind.

Die Frucht lässt sich - abhängig von der Sorte - mehr oder weniger gut schälen. Bei Mandarinen und ähnlichen Sorten lässt sich die Schale (Exo- und Mesokarp) leicht vom Endokarp und den innen liegenden Saftschläuchen lösen, während bei Apfelsinen und Zitronen Reste des weißen schwammigen Mesokarps auf dem Endokarp verbleiben. Bei Pomelos ist die Exo-Mesokarp-Schale sehr dick und leicht abzuschälen. Das Endokarp, das bei Apfelsinen und Mandarinen mit verzehrt wird, ist bei Pomelos dagegen ledrig hart und eignet sich nicht zum Verzehr. Bei Pomelos sind nur die gut erreichbaren Saftschläuche genießbar.

Anders als bspw. Bananen besitzen Zitrusfrüchte keine Reservestärke, die beim Nachreifen in Zucker umgewandelt wird. Zitrusfrüchte müssen am Baum ausreifen. Nach der Ernte ändert sich der Säure- und Zuckergehalt kaum noch.

Sorten und Rassen

Die Vielfalt der Zitrusfrüchte, angebaut für den lokalen oder für den Weltmarkt, ist unüberschaubar und die Benennungen sind es ebenso. Wichtigste Gruppe der Welternte sind mit etwa 70 % Orangen, gefolgt von Mandarinen mit 14 %, Zitronen und Limetten mit 9 %, Grapefruits und Pomelos (auch Pummelos genannt) mit 7 % an vierter Stelle. Alle anderen, namentlich die bekannteren Bitterorangen, Süßzitronen und Kumquats, liegen in der weltweiten Statistik bei Werten hinter dem Komma.

Nachfolgend eine kurze nomenklatorische und inhaltliche Zuordnung der bekanntesten Zitrusfrüchte:

Apfelsine, Orange (Citrus sinensis)

Sie sind die am meisten verbrauchten Zitrusfrüchte, da sie weniger Säure haben als Zitronen, weniger Bitterstoffe als Pampelmusen und größere und damit ergiebigere Früchte bilden als Mandarinen und Kumquats. Die bekannten sind meist als "Blondorangen" in Handel. Sie heißen auch Rund- oder Saftorangen und besitzen ein helles, sehr saftreiches Fruchtfleisch.

Navelorangen (rechts und links) besitzen an der Spitze eine ± gut entwickelte Sekundärfrucht, die sich aus einem zweiten, oft unvollkommenen Fruchtblattkreis entwickelt.

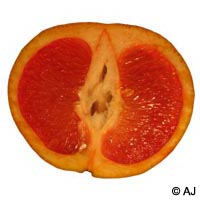

"Blutorangen " oder "Halbblut-Orangen" haben durch Anthocyan unterschiedlich intensiv rot gefärbtes Fruchtfleisch.

Mandarinen (hierzu u. a. Citrus reticulata, C. deliciosa, C. nobilis)

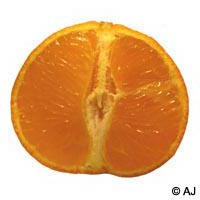

Bei den Mandarinen handelt es sich um eine Gruppe vieler Sorten und Arten, eine systematische Zuordnung ist dabei oft unklar. Die eigentliche Mandarine hat eine sehr locker aufliegende Schale und ist sehr kernreich, weswegen sie heute bei uns nicht mehr angeboten werden. Alle Mandarinenartigen sind in der Form abgeflacht, und besitzen eine leicht ablösbare Schale.

Was man heute in den Obstregalen findet, sind Clementinen. Sie sind möglicherweise durch Zucht aus Mittelmeer-Mandarinen hervorgegangen, in der Regel kernlos und besonders süß. Zu ihnen werden mehrere Sorten, Formen und Arten gezählt, wie z. B. die rotschaligen Tangerinen, und die bei uns häufig angebotenen Satsumas (links, C. unshiu) und die Sorte 'Clemenules' (rechts). die der klassischen Vorstellung einer Clementine entspricht.

Zitrone (Citrus limon)

Zitronen sind einfach zu erkennen und jedem bekannt. Auch die unterschiedlichen Sorten sind immer gleich als Zitronen zu erkennen. Eine "Urzitrone" unserer heutigen Mittel-Meerzitrone ist nicht bekannt. Sie ist wahrscheinlich entstanden aus der Zedrat-Zitrone (einer indischen Limette) und einer weiteren Citrus-Art, vielleicht einer Pomelo.

Grapefruit (Citrus paradisi)

Die Grapefruit ist wahrscheinlich vor 200 Jahren auf den Westindischen Inseln bekannt geworden. Sie ist 7 bis 15 cm im Durchmesser und von ausgeprägtem bitter-süßen Geschmack. Neben dem Genuss als Obst ist auch die Anwendung zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und tragen zum Absenken des Blut-Cholesterinwerts anerkannt.

Im Deutschen wird die Grapefruit häufig fälschlich Pampelmuse genannt, und zur zusätzlichen Verwirrung heißt sie im englischen Sprachraum Pomelo... Vom Aufbau der Frucht ähnelt sie aber der Apfelsine und wird auch so verzehrt: die Segmente werden mit Ihrer Haut gegessen, oder die Früchte werden ausgepresst. Neben den Formen mit gelbem Fruchtfleisch gibt es auch rotfleischige Formen wie die Sorte 'Star Ruby'.

Pampelmuse (Citrus maxima = Citrus grandis)

Pampelmusen entstanden in SO-Asien, sie bringen mit bis 30 cm im Durchmesser und bis 10 kg Gewicht die größten Zitrusfrüchte hervor. Die Trennwände der einzelnen Segmente (Endokarp) sind im Unterschied zu Grapefruits nicht essbar, da es fest und bitter ist. Gegessen werden lediglich die eher lose liegenden Saftschläuche, die sich leicht auslösen lassen.

Die einzigen Pampelmusen, die bei uns angeboten werden, sind die seit einigen Jahren in Mode gekommenen Pomelos. Sie stammen in der Regel aus Kulturen in Israel oder China und schmecken sehr viel weniger bitter, als Grapefruits.

Saure Limette (Citrus aurantiifolia)

Die sehr sauren Limetten werden nicht als Obst gegessen, sondern zur Herstellung von Cocktails und anderen Getränken oder Speisen verwendet. Sie ähneln Zitronen, sind aber außen und innen grün und kleiner.

Kumquat, Zwergorange (Fortunella marginata)

Die ovalen, nur etwa 4 cm kleinen Kumquats findet man mittlerweile häufiger im Obsthandel. Sie werden mit Schale und Kernen verzehrt. Das Fruchtfleisch ist sauer, die Schale süßlich.

Zitronat-Zitrone, Cedrat (Citrus medica)

Von der Zitronatzitrone wird die Schale zu Zitronat, Marmelade oder Likör verarbeitet. Der Name "medica" bezieht sich nicht auf eine medizinische Verwendung, sondern auf die Region Medien im nordwestlichen Iran.

Anbau und Ernte

Zitrusfrüchte sind weltweit gesehen der wichtigste Fruchttyp, noch vor Kernobst wie Äpfel und Birnen und Steinobst wie Kirschen Pflaumen, Pfirsich. Gemessen am Handelswert liegt die Traubenproduktion etwa gleich hoch, wobei hier die überwiegende Menge in die Produktion von Wein geht. Dagegen spielt bei Zitrus der Frischverzehr des Fruchtfleisches die größte Rolle, gefolgt von Saft- und Konservenherstellung. Von einigen Sorten wird lediglich die durch Kandieren konservierte Schale verwendet, wie bei Zitronat und Orangeat. Bei anderen spielt die Gewinnung der ätherischen Öle die Hauptrolle. Die wertvollste in diesem Sinne ist die Bergamotte-Orange mit kleinen sauren Früchten. Aus den Schalen von1 t Frucht lassen sich 5 bis 6 kg Bergamotte-Öl gewinnen, das zur Basis von Kölnisch Wasser gehört und auch zum Parfümieren von Tee (Earl Grey) verwendet wird.

Die wichtigste Sorte, die Apfelsinen, wird heute in gut 100 Ländern tropisch-subtropischen Klimas angebaut, für den Weltmarkt in den Gürteln von 20 bis 40° beiderseits des Äquators. Brasilien und die USA erwirtschaften die Hälfte der Weltproduktion, gefolgt von China und Spanien und Italien aus dem europäischen Mittelmeerraum.

Die jungen grünen Früchte entwickeln ihre durch Anthocyan gelbe oder orangefarbene Farbe unter Einfluss tiefer Temperaturen, sonst bleibt das Chlorophyll in der Schale erhalten. Grünschalige Limetten auf unseren Märkten stammen aus tropisch-feuchten Anbauländern ohne tiefere Nachttemperaturen. Dass es sich bei grünen Apfelsinen auf tropischen Märkten auch um reife Früchte handeln kann, verwundert den Touristen in ersten Moment. Die meisten Apfelsinen- und Zitronenbäume werden auf Pfropfunterlagen von der auch im Bochumer Raum winterharten Bitterorange (Poncirus trifoliata) gezogen. Dadurch bleiben die Bäume niedriger, was die Ernte erleichtert. Der Hauptgrund jedoch ist, dass diese Unterlage resistent ist gegen das Citrus-Tristeza-Virus, das große Schäden in den Plantagen anrichten kann.

Die Ernte der reifen Früchte geschieht meist von Hand, da die Früchte sehr fest am Trieb haften. Maschinelles Schütteln, mancherorts nach Behandlung mit Abszissionmitteln eingesetzt, kann zu erheblichen Schäden an den Bäumen führen.

Die Früchte sind nach mehrwöchiger Lagerung anfällig für Schimmelpilzkrankheiten. Deswegen werden geerntete Früchte gewaschen, getrocknet und mit Wachs und Konservierungsmittel besprüht. Sie gelangen von Übersee in Kühlschiffen bzw. in LKWs in unsere Geschäfte und - dann auf unsere Bunten Weihnachtsteller.

Literatur

BRÜCHER, H. 1977: Tropische Nutzpflanzen. Ursprung, Evolution und Domestikation. - Heidelberg.

FRANKE, W. 1997: Nutzpflanzenkunde. Nutzbare Gewächse der gemäßigten Breiten, Subtropen und Tropen, 6. Aufl. - Stuttgart.

KLOCK, P. KLOCK, M. & KLOCK, TH. 2007: Das große Ulmer-Buch der Zitruspflanzen. - Stuttgart.

RAUH, W. 1950: Morphologie der Nutzpflanzen. - Heidelberg, Wiesbaden.

TRUEB, L. 1999: Früchte und Nüsse aus aller Welt. - Stuttgart, Leipzig.

Ansprechpartner: Armin Jagel